仕事を始めた頃の資料を見返していると、面白い文章が出てきたので掲載します。

就職するよりももっと昔の昭和42年に書かれた文章ですが、ハイレゾや盛んになった今でも録音芸術という分野にとって示唆に富んだことばだと思います。

録音への発言

小沢征爾

現代の風潮といえるのか、社会の専門分化が進むにつれて、各分野に専門的な解説者が登場しては、コマーシャル・ベースにのって、発言するむきが顕著にあらわれている。一般人もそれに同調し、ある事柄の裏の裏まで知らなければ「楽しむ」ことすらできなくなっている。

それは、音楽ファンの間にもある。昔は、ステレオはもちろん、レコードなどもおいそれとは買えなかった。僕などの学生の頃、今から10年前の時代は、レコード音楽といえば、新宿とか渋谷の「レコード喫茶」に、スコアを持ち、自分の勉強中のシンホニーを流してる時間をみはからい、連日、聞きにいったものである。ところが現在は、まるで変わり、たいていの家庭にステレオが置かれ、ちょっと凝った人は、かりにベェートーベンの第九なら、フルトベングラーのもの、ブルーノワルターのもの、ミュンシュのもの、オットクレンバーのものという具合に、全てを備えてる。

この点、知識として持っている分にはかまわないといえるかも知れないが、しかし本来、人間は好き嫌いがあるのがあたりまえなのだから、僕には奇妙に思えてしかたがないのである。知識が先立ってるのがよいのか、好き嫌いが先立ってるのがよいのか――自分の好きなものを聞くのが一番楽しいはずではないのかと、ぼくは思う。

ところで、人々が「専門家」になってくると、あのレコードはとても良いけれども、アンサンブルが悪いとか低音の出がよくないとか、という「分析批評」が横行して、悪いことにそれがレコード会社にも波及しいわゆる「スタジオ録音」という方法に、薀蓄(うんちく)を傾けるようになる。

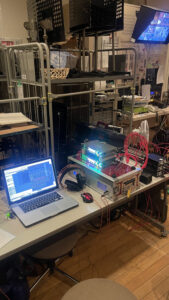

オーケストラの録音においてもまず小編成にしぼり、しかも各楽器の前にマイクを立て、おのおのの音を人工的エコー室を通してからミクサー室で合成するというやりかたである。それをやれば制作者の思い通りのバランスになるに違いないが、ところで、音楽というものの創造がそれでよいのだろうか、と省察すると、そこには大きな誤解があるといわなければならない。現実にみて、まずエコーが不自然になること、それからマイクが各楽器に接近することにより、ひとりの演奏家の音が少し遅れてでたことでも、直ちにマイクに入り、そのことに神経質にとらわれる、などの欠陥が指摘できる。

元来、音楽会を聞きにいって、僕たちはオーケストラの中で音を聞くのではない。そのホールで響いてる音の全体を聞いて楽しむのであれば、ある演奏家の音が少し遅れて出たことなど、音楽全体にとっては、問題ではないのだ。また、こうもいえる。「スタジオ録音」でも指揮者が思っている音楽の筋がでてくればよいが、ところが、ひとつの音が少し遅れたということで、何回もやり直しをしているうちに、指揮者も演奏家も、人間だから気がそがれてしまう。音楽にとっては、そういうことのほうが、はるかに恐ろしいことなのである。

さらに、人間にとって音楽は何か、という原理にもどってみれば、音楽は人間が耳を通して心で聞いて、楽しんだり悲しんだりするものでありオーケストラの機能を聞くところに本質はない。機械文明においてこのことが逆立ちしつつあるのだ。

9月、久し振りに帰国し、ある折にあるオーケストラの録音場をみてまず目にうつった光景は、マイクの乱立であった。「重箱の隅を突つく」という古語があるが、まさに、そこにはあまりにも神経症的な専門的になりすぎた現実の断面があった。とくに西欧音楽みたいに滔々と流れる音楽(日本音楽は、間とか寂とかあって、また異なる)に対しては、大筋の把握が肝要であり、「重箱の隅」式が鑑賞者に与えるものは、非常に不自然な不健康な神経質な感受にすぎない。また、それがすぎれば、音楽を亡ぼすものともなる。

僕は、年に約3枚のLPを録音するが、録音にあたっての考え方は、まず、信頼のおけるプロデューサー以外とは仕事しないことを原則としている。それから録音は、コンサートの翌日あるいは翌々日におこないこの演奏はこうして欲しいと注文をしたうえ、一曲を通して演奏して後で部分的に疵を訂正するという方法をとっている。また技術面は制作者に一任するのであるが、録音したものが、意にそわぬときには、満足するまでクレームを出し補正するということである。録音方式は、3チャネル方式をとっている。

最近は録音方式が、技術的に高度になってきているが音楽家にとって一番大切であり、良いのは音楽であって、方法はモノでもステレオでもいっこうに差しつかえないのだ。録音技術者が、その点について、音楽家が演奏した一番いい面が、レコードに収められれば、それが最上の録音である、という姿勢を望みたいものである。 (指揮者)

注:雑談を記事にまとめたものです。

昭和42.11 放送技術・臨増